Alkaloide und Allergien: Aktuelle Datenlage zu gesundheitlichen Risiken durch Lupinensamen in Lebensmitteln

Darum geht es:

- Lupinensamen gewinnen seit einigen Jahren in der Lebensmittelherstellung an Bedeutung. Das liegt unter anderem daran, dass viele Menschen auf tierische Lebensmittel verzichten oder deren Anteil an der Ernährung zumindest reduzieren wollen und deshalb nach pflanzlichen Alternativen zu tierischen Proteinquellen suchen. Auch in der Tierfütterung werden zunehmend Lupinen eingesetzt, weil das Interesse an der Nutzung heimischer Futterpflanzen gestiegen ist.

- Verwendung als Lebensmittel finden unterschiedliche Lupinenarten, insbesondere Lupinus albus, L. flavus und L. angustifolius.

- Für die Bewertung möglicher gesundheitlicher Risiken ist unter anderem der Gehalt an Chinolizidinalkaloiden (QA) in den Lupinen entscheidend. Dieser schwankt in Abhängigkeit von der Sorte und den Anbaubedingungen. Lupinen mit eher niedrigen QA-Gehalten werden als Süßlupinen bezeichnet, solche mit höheren Gehalten als Bitterlupinen. Nach Aufnahme höherer Mengen an QA kann es zu akuten Vergiftungen kommen. Zu den typischen Symptomen einer moderaten Vergiftung zählen Pupillenerweiterung, Schwindel, Übelkeit, Mundtrockenheit, Magenschmerzen, Erbrechen, Durchfall und/oder auch Herzbeschwerden.

- Den vorhandenen Daten zufolge kommt es beim Verzehr lupinensamenhaltiger Lebensmittel nur in Ausnahmefällen zu akuten Vergiftungen. Weil die Symptome nicht sehr spezifisch sind, ist allerdings von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Lebensmittel mit hohem Lupinensamen-Anteil haben die höchsten QA-Gehalte, etwa Mehle, Schrote oder Kaffee-Ersatz. Insgesamt gibt es derzeit noch zu wenige Daten zu den Gehalten in Lebensmitteln. Ebenso fehlen Angaben darüber, wie viel und welche lupinensamenhaltigen Lebensmittel von Verbraucherinnen und Verbrauchern verzehrt werden.

- Bei der Bewertung gesundheitlicher Risiken ist außer den QA-Gehalten das Risiko von allergischen Reaktionen von Bedeutung. Lupinen können den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge bei Menschen, die bereits eine Allergie haben, Kreuzreaktionen auslösen. Dies kommt vor allem bei Menschen mit einer Erdnuss-Allergie vor: Etwa jeder fünfte Erdnuss-Allergiker reagiert auf Lupinen. Die Symptome und Schwere der allergischen Reaktion auf Lupinen sind denen einer Erdnussallergie in etwa vergleichbar. Darüber hinaus können Lupinen bei Menschen allergische Reaktionen hervorrufen, die zuvor keine Allergie hatten („Primärsensibilisierung“).

- Mit der zunehmenden Verwendung von Lupinensamen ist eine Zunahme allergischer Reaktionen erwartbar. „Lupine“ und „Lupinenerzeugnisse“ finden sich in der Gruppe der kennzeichnungspflichtigen Allergene, die als Zutaten zu Lebensmitteln auf der Etikettierung der Lebensmittel und auch bei unverpackten Lebensmitteln („lose Ware“) anzugeben sind (Verordnung (EU) 1169/2011).

Risikoprofil

- Wie gelangen Chinolizidinalkaloide und allergene Eiweiße in den Körper?

- Gibt es einen gesundheitlichen Richtwert?

- Besteht ein gesundheitliches Risiko?

- Wie ist die Qualität der Datenlage?

- Wie kann das Gesundheitsrisiko durch QA und allergieauslösende Lupineneiweiße verringert werden?

1 Gegenstand der Bewertung

Aufgrund veränderter Ernährungsweisen werden auch die proteinreichen Samen der Lupine seit einigen Jahren verstärkt als Lebensmittel genutzt. Die mit dem Verzehr verbundenen gesundheitlichen Risiken wurden zuletzt in der Externer Link:Stellungnahme 003/2017 des BfR vom 27. März 2017 bewertet. Die vorliegende Stellungnahme fasst die seither publizierten Daten zum Vorkommen und zur Toxizität von Chinolizidinalkaloiden zusammen, wobei primär Lupinenarten berücksichtigt werden, deren Samen üblicherweise als Lebensmittel Verwendung finden. Berücksichtigt werden dabei auch neue Erkenntnisse zum allergenen Potential bestimmter Lupinenproteine und Kreuzreaktionen mit Allergenen anderer Hülsenfrüchte. Im Rahmen dieser Stellungnahme unberücksichtigt bleiben gesundheitliche Risiken durch antinutritive Stoffe, Mykotoxinbelastungen und Kontaminanten. Der Aspekt des Transfers von Chinolizidinalkaloiden über Lupinensamen-haltige Futtermittel in tierische Lebensmittel (Milch) wurde in der Stellungnahme 51/2024 des BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung vom 07. November 2024 gesondert adressiert.

2 Ergebnis

Lupinensamen besitzen verschiedene toxikologisch relevante Inhaltsstoffe, darunter Chinolizidinalkaloide und allergene Proteine. Angesichts der aktuell wachsenden Bedeutung von Lupinensamen, insbesondere den Samen von Lupinus albus, L. flavus und L. angustifolius, als Lebensmittel hat das BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung den aktuellen Sachstand zu möglichen gesundheitlichen Risiken durch Chinolizidinalkaloide und allergene Proteine bewertet.

(1) Bewertung der Datenlage zu gesundheitlichen Risken durch ExpositionExpositionZum Glossareintrag gegenüber Chinolizidinalkaloiden

Zur Bewertung des gesundheitlichen Risikos beim Menschen nach akuter Exposition werden bislang die anticholinergen Effekte sowie die Beeinflussung des elektrischen Leitungssystems des Herzens als sensitivste toxikologische Endpunkte angesehen und die geringste orale Effektdosis von 0,16 Milligramm (mgkurz fürMilligramm)/Kilogramm (kgkurz fürKilogramm) Körpergewicht (KG) aus Humandaten für Spartein als toxikologischer Referenzpunkt für eine Margin of Exposure (MOEkurz fürMargin of Exposure)-Betrachtung herangezogen. Nach Einschätzung der EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) bestehen bei einem MOEkurz fürMargin of Exposure > 1 keine gesundheitlichen Bedenken. Für die weiteren Chinolizidinalkaloide wird dabei von einer vergleichbaren Wirkung und Wirkpotenz wie bei Spartein ausgegangen und für alle Verbindungen eine Gruppenbetrachtung mit Dosisadditivität durchgeführt. Die Daten zur akuten Toxizität, die zumindest für Spartein, Lupanin und 13α-Hydroxylupanin vorliegen und für diese auf eine ähnliche Potenz hindeuten, lassen dieses Vorgehen vor dem Hintergrund der begrenzten Datenlage sinnvoll erscheinen.

Die verfügbaren Daten zeigen, dass es beim Menschen nach Aufnahme höherer Mengen an Chinolizidinalkaloiden zu akuten Vergiftungen kommen kann. Im Zusammenhang mit dem Verzehr von lupinensamenhaltigen Lebensmitteln wurden diese bislang aber nur in Ausnahmefällen dokumentiert. Aufgrund der unspezifischen Symptome ist aber von einer Dunkelziffer auszugehen.

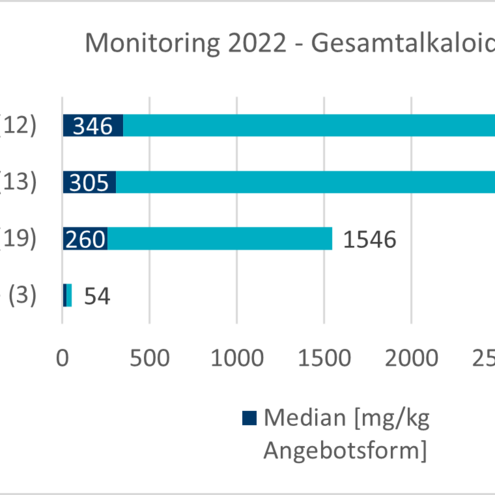

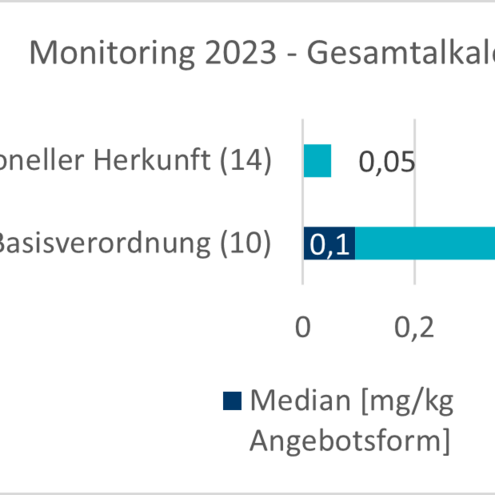

Aktuelle Daten aus den Monitoringprogrammen und der Literatur zeigen, dass die Gehalte an Chinolizidinalkaloiden in denjenigen Lebensmitteln am höchsten sind, bei denen die Lupinensamen einen erheblichen Anteil ausmachen, wie z. B. bei Mehlen, Schroten bzw. Kaffeeersatz. Hier werden in handelsüblichen Produkten Gehalte von mehreren hundert bis tausend mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm angegeben. Untersuchungen von rohen Samen, die teilweise auf bittere Sorten zurückzuführen sind, weisen Gehalte über 20.000 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm Gesamtalkaloide auf. In weiteren auf dem Markt erhältlichen verarbeiteten Produkten, die Lupine als Zutat enthalten, wie z. B. vegetarische Aufstriche oder Milchersatzprodukte, wurden vergleichsweise geringe Gesamtalkaloidgehalte mit unter 50 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm gemessen. Als weitere mögliche Expositionsquelle gelten tierische Produkte, bei denen ein Transfer der Chinolizidinalkaloide vom Futtermittel in die tierischen Erzeugnisse wie Fleisch und Milch stattgefunden hat. Die nur in geringem Umfang verfügbaren Gehaltsdaten ergaben aber nur sehr geringe Gesamtgehalte an Chinolizidinalkaloiden in derartigen Erzeugnissen.

(2) Bewertung der Datenlage zu allergischen Reaktionen gegenüber bestimmten Lupinenproteinen

Im Hinblick auf allergische Reaktionen lässt sich zusammenfassend feststellen, dass relevante Fachpublikationen insbesondere zur PrävalenzPrävalenzZum Glossareintrag in Ländern mit verstärkter Marktpräsenz von Lupinenmehlprodukten wie Frankreich zur Kreuzreaktivität und zum Nachweis verschiedener Lupinenallergene erschienen sind. Tatsächlich reagiert etwa jeder fünfte Erdnussallergiker mit Kreuzallergie auf Lupine, aber auch von Erdnuss-Allergenen unabhängige Primärsensibilisierungen gegen Lupine konnten in Studien mit kombinierten, spezifischen Nachweistests belegt werden. Auch wenn im direkten Vergleich zur Erdnuss weniger Berichte über anaphylaktische Reaktionen vorliegen, kann das an der vergleichsweise (noch) geringen Marktpräsenz gerade der unverarbeiteten Lupinensamen liegen. Lupinensamen sind oft als Lupinenmehl in Fertigprodukten Back- und anderen Verarbeitungsprozessen ausgesetzt, wobei bei hohen Temperaturen das allergene Potential vermindert werden kann. Aufgrund dieser unterschiedlichen Form des Konsums sind die Prävalenzen und klinischen Reaktionen gerade in einzelnen Ländern nicht direkt vergleichbar. Die Reaktionsschwere und Symptomatik der Lupinenallergie allerdings ist den Reaktionen bei Erdnussallergikern durchaus ähnlich. Aufgrund der zunehmenden Verwendung von Lupinensamen ist davon auszugehen, dass die Häufigkeit allergischer Reaktionen, die zum Teil schwerwiegend verlaufen können, zunehmen können.

(3) Handlungsempfehlungen

Aufgrund der bislang unzureichenden Datenlage bestehen eine Reihe von Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Bewertung der gesundheitlichen Risiken durch Lupinensamen in Lebensmitteln. Im Rahmen von Erwägungen zur Reduzierung der Unsicherheiten werden folgende Aspekte als bedenkenswert angesehen:

- Erhebung weiterer Daten zur Toxizität von Chinolizidinalkaloiden

- Erhebung von Daten zum Verzehr von Lebensmitteln, die Lupinensamen oder entsprechende Verarbeitungsprodukte enthalten

- Erhebung von Daten zu Chinolizidinalkaloidgehalten in Lebensmitteln

- Maßnahmen zur Reduktion der Gehalte an Chinolizidinalkaloiden in Lebensmitteln

- Methoden zur Quantifizierung von Chinolizidinalkaloiden in Lebensmitteln

- Untersuchungen zum allergenen Potential bestimmter Lupinenproteine

- Verstärkte Information von Verbraucherinnen und Verbrauchern über allergene Risiken

3 Begründung

3.1 Hintergründe

3.1.1 Bedeutung von Lupinen für den Ernährungssektor

Die entbitterten Samen der Lupine wurden in Europa traditionell nur für die Herstellung von Snacks verwendet und als solche durch den Menschen verzehrt (ANZFA 2001). In den letzten Jahren hat die Lupinenpflanze in der Europäischen Union (EU) allerdings stetig an Bedeutung gewonnen, insbesondere aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Alternativen zu tierischen Proteinquellen und nach heimischen Eiweißfuttermitteln. Auch in Deutschland wird diese Entwicklung im Rahmen der Eiweißpflanzenstrategie (EPS) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMELkurz fürBundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft), jetzt Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH), gefördert (BMELkurz fürBundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2020).

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung) hat die wachsende Bedeutung der Lupine im Ernährungssektor zum Anlass genommen, die seit der Veröffentlichung der Stellungnahme 003/2017 des BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung im Jahr 2017 neu erschienenen Daten zu möglichen gesundheitlichen Risiken durch den Verzehr von Lupinensamen und daraus hergestellten Lebensmitteln zu bewerten. Im Fokus standen dabei Chinolizidinalkaloide sowie allergene Lupineneiweiße. Im Rahmen einer insbesondere auf den Zeitraum von 2017 bis 2022 fokussierten Literaturrecherche wurden Daten zur Toxikokinetik und Toxikodynamik sowie tierexperimentelle Studien, Humandaten zu unerwünschten gesundheitlichen Effekten und aktuelle Daten zum Vorkommen von Chinolizidinalkaloiden ausgewertet. Darüber hinaus wurden Daten zu allergischen Reaktionen durch den Verzehr von lupinensamenhaltigen Lebensmitteln berücksichtigt.

3.1.2 Chinolizidinalkaloide in Lupinensamen und in lupinensamenhaltigen Lebensmitteln

Lupinenvarietäten, die Samen mit niedrigen Alkaloidgehalten liefern und durch gezielte Züchtungen entstanden sind, werden als „Süßlupinen“ bezeichnet, solche deren Samen aufgrund höherer Alkaloidgehalte bitter schmecken, als „Bitterlupinen“. Dabei gibt es jedoch in der EU keine lebensmittelrechtlich verbindlichen Vorgaben, ab welchem Alkaloidgehalt eine Lupinenart oder ‑varietät jeweils einer Kategorie zuzuordnen ist. Häufig werden Sorten mit einem Gesamtalkaloidgehalt im Korn von 500 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm oder weniger (≤ 0,05 % Trockensubstanz) als Süßlupine bezeichnet, Sorten mit 10.000 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm oder mehr (≥ 1 % Trockensubstanz) Gesamtalkaloidgehalt als Bitterlupinen (Pilegaard & Gry 2008). Andere Autoren geben für Süßlupinen einen Bereich von 100 - 800 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm an (Gessner & Orzechowski 1974). Laut der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1104 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 68/2013 zum Katalog der Einzelfuttermittel werden Süßlupinen als Samen von Lupinus spp. bezeichnet, wenn sie einen maximalen Anteil von 5 % an bitteren Samen aufweisen. Die australische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Australia New Zealand Food Authority, ANZFA) geht bei Süßlupinensamen von durchschnittlichen Alkaloidgehalten von 130 – 150 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm aus (ANZFA 2001). Es gibt jedoch auch halbsüße und halbbittere Sorten (Boschin et al. 2008).

Das „Advisory Committee on Novel Food and Processes“ (ACNFP) in Großbritannien publizierte im Jahr 1996 eine gesundheitliche Bewertung der Samen von L. angustifolius (FSA 1996). Das Gremium kam zu dem Schluss, dass die Verwendung der Samen von L. angustifolius für die Herstellung von Lebensmitteln sicher ist, sofern der Gesamtalkaloidgehalt in den Samen oder den Lupinenprodukten 200 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm nicht übersteigt. Dies entspricht dem in Australien bereits erlaubten Höchstwert (MPC, Maximum Permitted Concentrations) (ANZFA 2001).

Die „Australia New Zealand Food Authority“ (ANZFA) schrieb in ihrer Stellungnahme, dass zur chronischen Toxizität nur Daten vorliegen, die aus Berichten über die traditionelle Verwendung von Lupinensamen in Europa stammen. Aus den Daten wurde abgeleitet, dass eine tägliche Aufnahmemenge von 0,35 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm Lupinenalkaloiden von Erwachsenen ohne adverse Effekte toleriert wird. Bei Anwendung eines Sicherheitsfaktors von 10 zur Berücksichtigung der Unsicherheiten in den Daten und insbesondere zur Berücksichtigung wahrscheinlicher individueller Schwankungen wurde von ANZFA für Lupinenalkaloide eine vorläufige tolerierbare tägliche Aufnahmemenge (PTDI) für Erwachsene von 0,035 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm Körpergewicht (KG) abgeleitet. Die mittleren Alkaloidgehalte der Lupinensamen auf dem australischen Markt betragen im Durchschnitt 130 - 150 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm (ANZFA 2001).

In einzelnen Mitgliedstaaten der EU gab es in der Vergangenheit Regelungen für die Verwendung von Lupinen als Lebensmittel. So wurde in Frankreich der Einsatz von bis zu 10 % Lupinenmehl akzeptiert, sofern das Mehl von den Samen einer alkaloidarmen Varietät von L. albus stammt und der Alkaloidgehalt 200 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm nicht übersteigt (Direction générale de la santé & Bureau VS 3 1998).

In der EU gibt es aktuell keine rechtlich verbindlichen Höchstgehalte für Chinolizidinalkaloide in Lebensmitteln.

3.1.3 Allergene Proteine in der Lupine

Bestimmte Proteine der Lupine, die weitgehend hitzestabil sind, weisen ein allergenes Potential auf und können Kreuzreaktionen mit den Allergenen anderer Hülsenfrüchte zeigen. Aus diesen Gründen wurden „Lupine“ und „Lupinenerzeugnisse“ in die Gruppe der kennzeichnungspflichtigen Allergene aufgenommen, die als Zutaten zu Lebensmitteln unter allen Umständen auf der Etikettierung der Lebensmittel anzugeben sind (Verordnung (EU) Nr. 1169/2011). Die Kennzeichnungspflicht besteht definitionsgemäß auch dann, wenn Lupinenprodukte (Mehl oder Eiweiß-/Ballaststoffkonzentrate) Lebensmitteln lediglich in nur kleinen Mengen wegen ihrer emulgierenden Eigenschaften zugesetzt werden und gilt außerdem auch für nicht verpackte Lebensmittel, sogenannte lose Ware.

Auch in der Schweiz und weiteren Ländern wie Australien und Neuseeland, Marokko, der Türkei und der Ukraine muss ein potentielles Vorliegen von Lupinenallergen auf den Produkten deklariert werden.

3.2 Risikobewertung

3.2.1 Gefahrenidentifizierung

Die Gattung Lupinus spp. gehört zur Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae oder Leguminosae). In der Literatur werden bis zu 500 verschiedene Lupinenspezies beschrieben, wobei der Großteil dieser Arten nur in Nord- oder Südamerika zu finden ist, die sogenannten Neuweltarten. In Europa und Nordafrika hingegen kommen nur 12 Lupinenspezies vor, die Altweltarten (Wink et al. 1995; Boschin & Resta 2013).

Weltweit werden jedoch nur vier Lupinenspezies im größeren Maßstab als Lebens- und Futtermittel kultiviert: L. albus (Weiße Lupine), L. angustifolius (Blaue Lupine), L. luteus (Gelbe Lupine) und L. mutabilis Sweet (Anden-Lupine). Der Anbau von L. mutabilis spielt dabei aber eine untergeordnete Rolle; in Europa wird die Anden-Lupine nicht für kommerzielle Zwecke angebaut (EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 2019).

Lupinensamen dienen, aufgrund ihres hohen Proteingehalts und der günstigen Aminosäurezusammensetzung, als pflanzliche Proteinquelle für die Lebensmittel- und Futtermittelproduktion. Sie werden in Europa traditionell als Snack konsumiert (Gresta et al. 2010; Boschin & Resta 2013; Carvajal-Larenas et al. 2016; Magalhães et al. 2017). Darüber hinaus findet man Lupinensamen heute vor allem auch zu Mehl oder Schrot verarbeitet als Zutat in verschiedenen Lebensmitteln, z. B. in zahlreichen Fleisch-, Milch, Ei- und Sojaersatzprodukten sowie diversen Aufstrichen. Weitere Lebensmittelkategorien, in denen Lupinensamen bzw. daraus hergestelltes Mehl verwendet werden, sind u. a. Brotwaren, Milchprodukte wie Joghurts und Eiscremes, Saucen, Süß- und Backwaren, Nudeln, Proteinpulver, pflanzenbasierte Getränke und Kaffeeersatz.

3.2.1.1 Chinolizidinalkaloide in Lupinensamen

Die Samen, aber auch die restlichen Pflanzenteile der Lupine enthalten Chinolizidinalkaloide als toxikologisch relevante, bitter schmeckende sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Der Gehalt kann je nach botanischer und geographischer Herkunft der Pflanze sowie der Bodenzusammensetzung und den klimatischen Verhältnissen stark variieren (Khan et al. 2015; Wink 2019).

Chinolizidinalkaloide sind am häufigsten in Pflanzen aus der Familie der Fabaceae, und insbesondere aus der Gattung der Lupinen zu finden. Die über 170 in der Literatur beschriebenen Vertreter bestehen aus einem Chinolizidingrundgerüst und lassen sich insbesondere anhand der Anzahl der Ringstrukturen klassifizieren. Neben bi- (z. B. Lupinin) und trizyklischen (z. B. Angustifolin) sind auch tetrazyklische Chinolizidinalkaloide bekannt, die sich noch einmal in sparteinähnliche (z. B. Spartein) und matrinähnliche (z. B. Matrin) Chinolizidinalkaloide unterteilen lassen. Zusätzlich gibt es eine Reihe von Chinolizidinalkaloiden, die sich aufgrund ihrer abweichenden Struktur keiner dieser Gruppen zuordnen lassen (Griffiths et al. 2021; Mancinotti et al. 2022).

3.2.1.1.1 Hauptalkaloide der für die Lebensmittelproduktion üblicherweise kultivierten Lupinenarten

Chinolizidinalkaloide werden in den grünen Organen der Lupinenpflanzen synthetisiert, über das Phloem transportiert und in allen Organen der Pflanze gespeichert. Die stärkste Expression der an der Biosynthese beteiligten Gene konnte in der Epidermis lokalisiert werden. Eine besonders hohe Konzentration der Chinolizidinalkaloide findet sich in den Samen der Pflanzen (Frick et al. 2023; Rodes-Bachs & Van der Fels-Klerx 2023). Die Verteilung der Chinolizidinalkaloide in unterschiedliche Pflanzenteile erfolgt selektiv, so dass in den Blättern der Lupinenpflanzen ein viel diverseres Chinolizidinalkaloidprofil vorliegt als in den Samen (Wink et al. 1995). Ob die Chinolizidinalkaloide auch in den Samen synthetisiert werden können, ist bislang nicht bekannt.

Die Biosynthese der Chinolizidinalkaloide ist trotz zahlreicher Studien nur teilweise aufgeklärt. Fast alle Chinolizidinalkaloide werden ausgehend von der Aminosäure L-Lysin gebildet. Durch das Enzym Lysindecarboxylase wird L-Lysin in Cadaverin umgewandelt. Über eine Kaskade von Reaktionen entsteht daraus das bizyklische (-)-Lupinin sowie über das Diiminiumkation als weiteres Zwischenprodukt die tetrazyklischen Chinolizidinalkaloide wie (-)-Spartein und (+)-Lupanin (Golebiewski & Spenser 1988). Infolge weiterer Reaktionen wie Hydroxylierungen oder Veresterungen können weitere strukturell verschiedene Chinolizidinalkaloide gebildet werden (Bunsupa et al. 2012).

Die verschiedenen Lupinenarten und -varietäten unterscheiden sich sowohl im Chinolizidinalkaloidgehalt in den Lupinensamen als auch im Hinblick auf das Profil an vorkommenden Chinolizidinalkaloiden. Im Folgenden ist für die weltweit am häufigsten für die Lebensmittelproduktion kultivierten Lupinenspezies aufgeführt, welche Chinolizidinalkaloide den Hauptanteil am gesamten Chinolizidinalkaloidgehalt in den Samen bilden.

- Lupinus albus

Sowohl bei den Chinolizidinalkaloid-reichen „bitteren“ Varietäten, als auch bei den Chinolizidinalkaloid-ärmeren „süßen“ Varietäten bildet Lupanin das Hauptalkaloid (bis zu 97 % des Gesamtgehalts der untersuchten Chinolizidinalkaloide). Weitere Hauptalkaloide sind Albin (bis zu 26 %), 13α-Hydroxy (OH)-Lupanin (bis zu 24 %) und Multiflorin (bis zu 11 %). Als vorrangige Nebenalkaloide sind 13α-Angeloyloxylupanin, Angustifolin, Isolupanin und in einigen Fällen auch Spartein zu nennen. Während der Gesamtgehalt der untersuchten Chinolizidinalkaloide in den Samen von „bitteren“ Lupinenvarietäten bis zu 52.380 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm betragen kann, gibt es Süßlupinenvarietäten von albus, deren Gesamtgehalt in den Samen nur bei 40 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm liegt (Boschin et al. 2008; Erbas 2010; Gresta et al. 2010; Magalhães et al. 2017; Romeo et al. 2018). - Lupinus luteus

Die Hauptalkaloide in den Samen von luteus sind je nach Varietät Spartein (bis zu 97 % des Gesamtgehalts der untersuchten Chinolizidinalkaloide) und Lupinin (bis zu 46 %). 13α-OH-Lupanin und Lupanin sind die häufigsten Nebenalkaloide. In den Samen der Süßlupinenvarietäten kann der Gesamtalkaloidgehalt unter 10 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm betragen, Samen der bitteren L. luteus-Varietäten weisen Alkaloidgehalte von über 10.000 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm auf (Gresta et al. 2010; Magalhães et al. 2017; Romeo et al. 2018). - Lupinus angustifolius

Mit einem Anteil von bis zu 82 % am Gesamtgehalt der untersuchten Chinolizidinalkaloide bildet, abhängig von der Varietät, Lupanin das Hauptalkaloid in den Samen von angustifolius. Weitere Hauptalkaloide sind 13α-OH-Lupanin (bis zu 47 %), Angustifolin (bis zu 31 %) und Isolupanin (bis zu 14 %). Nebenalkaloide sind Spartein, Tetrahydrorhombifolin und Multiflorin. Je nach Varietät kann der Gesamtalkaloidgehalt in den Samen von L. angustifolius 15 – 25.000 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm betragen (Christiansen et al. 1997; de Cortes Sánchez et al. 2005; Resta et al. 2008; Gresta et al. 2010; Chilomer et al. 2011; Magalhães et al. 2017). - Lupinus mutabilis

In den Samen der mutabilis-Varietäten sind Lupanin (bis zu 88 % des Gesamtgehalts der untersuchten Chinolizidinalkaloide), Spartein (bis zu 23 %) und 13α-OH-Lupanin (bis zu 15 %) die Hauptalkaloide. Als vorrangige Nebenalkaloide sind Tetrahydrorhombifolin und 13α-Angeloyloxylupanin zu nennen. Chinolizidinalkaloid-reiche „bittere“ Varietäten von L. mutabilis weisen einen hohen Gesamtalkaloidgehalt von bis zu 60.000 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm Trockenmasse (TM) auf (Hatzold et al. 1983; Cortés-Avendaño et al. 2020).

Eine Übersicht über die Hauptalkaloide in den für die Lebensmittelproduktion üblicherweise kultivierten Lupinen-Arten findet sich in der Tabelle 1. Eine ausführliche tabellarische Zusammenstellung der in verschiedenen Lupinenarten und ‑varietäten vorkommenden Chinolizidinalkaloide und ihrer Anteile am Gesamtalkaloidgehalt findet sich in der Stellungnahme der Externer Link:EFSA aus dem Jahr 2019 (EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 2019).

Tabelle 1: Hauptalkaloide der für die Lebensmittelproduktion üblicherweise kultivierten Lupinenartena.

| Lupanin | 13α-OH-Lupanin | Albin | Spartein | Lupinin | Angustifolin | |

| L. albus | bis 97 % | bis 24 % | bis 26 % | - | - | - |

| L. luteus | - | - | - | bis 97 % | bis 46 % | - |

| L. angustifolius | bis 82 % | bis 47 % | - | - | - | bis 31 % |

| L. mutabilis | bis 88 % | - | - | bis 23 % | - | - |

a Aufgeführt sind jeweils nur die Hauptalkaloide, die einen Anteil von mind. 20 % aufweisen können

Derzeit ist die Analyse der mehr als 170 Verbindungen umfassenden Gruppe der Chinolizidinalkaloide nur auf einige wenige Vertreter begrenzt, so dass nur ein Teil der in den Pflanzen vorkommenden Chinolizidinalkaloide erfasst wird. Die Relevanz dieser nicht analytisch erfassbaren Chinolizidinalkaloide in Bezug auf ihre gesundheitliche Wirkung kann bisher aufgrund der limitierten Datenlage nicht eingeschätzt werden. Ferner unterliegen der Gehalt sowie das Alkaloidprofil in den Pflanzen starken Schwankungen. Beispielweise können klimatische Faktoren wie Temperatur, Trockenheit und Licht, aber auch die Bodenbeschaffenheit und das Anbausystem (ökologisch/konventionell) die Alkaloidgehalte beeinflussen, so dass auch innerhalb der gleichen Sorten Unterschiede möglich sind (Rodes-Bachs & Fels-Klerx 2023). Daher sind die angegebenen Prozentwerte nur als Richtwerte zu verstehen.

3.2.1.1.2 Einfluss von Umweltbedingungen auf den Chinolizidinalkaloidgehalt

Der Gehalt an Chinolizidinalkaloiden in den Lupinensamen ein und desselben Genotyps kann durch eine Vielzahl an Umweltfaktoren beeinflusst werden. Die wesentlichsten Faktoren sind Licht, Trockenheit und die Umgebungstemperatur (Frick et al. 2017; Tirdilova et al. 2022).

Die Synthese der Chinolizidinalkaloide findet in den Chloroplasten statt und ist dadurch tageszeit- und lichtabhängig (Boschin & Resta 2013). Die Enzyme, die an der Synthese der Chinolizidinalkaloide beteiligt sind, sind lichtempfindlich, je nach Helligkeit sind sie aktiver oder werden inhibiert. Zudem ändert sich auch der pH-Wert des Chloroplastenstromas von pH 7 im Dunkeln auf pH 8 im Licht. Da die Lysindecarboxylase und andere relevante Enzyme ein pH-Optimum von 8 haben und bei pH 7 deutlich weniger aktiv sind, begünstigt Licht wiederum die Chinolizidinalkaloidbiosynthese. Außerdem wird die Lysindecarboxylase durch reduziertes Thioredoxin aktiviert (Wink & Hartmann 1981).

Es wird allgemein angenommen, dass Trockenheit den Gehalt an Alkaloiden in der Lupinenpflanze erhöht; es ist jedoch auch von Bedeutung, in welchem Stadium der Pflanzenentwicklung die Dürre auftritt. Der Alkaloidgehalt ändert sich während der gesamten Wachstumsperiode der Lupinenpflanze, gegen Ende des Lebenszyklus reichern sich die Alkaloide in den Samen und Wurzeln an (Hondelmann 1984).

Vermehrte Regenfälle während der Fruchtbildung und -reifung führten beispielsweise zu einem durchschnittlich geringeren Alkaloidgehalt in den Samen von L. angustifolius (263,6 mgkurz fürMilligramm/100 g TM vs. 501,7 mgkurz fürMilligramm/100 g (Vishnyakova et al. 2023).

Christiansen et al. untersuchten den Einfluss von Umweltfaktoren auf den Chinolizidinalkaloidgehalt verschiedener L. angustifolius-Varietäten während der unterschiedlichen Wachstumsphasen der Pflanze. Während der vegetativen Phase der Lupinenpflanze erhöht sich durch Trockenheit der Alkaloidgehalt, sowohl in Varietäten mit hohen als auch mit niedrigen Gehalten. Während der Blütezeit reduzierte sich unter dem Einfluss von Trockenheit der Alkaloidgehalt, während er in der Fruchtreifungsphase wieder anstieg (Christiansen et al. 1997). Auch hohe Lufttemperaturen während der Samenreifung lassen den Alkaloidgehalt in den Samen von L. angustifolius ansteigen (Jansen et al. 2009).

Darüber hinaus kann sich auch das Alkaloidprofil in seiner anteiligen Zusammensetzung unter der Einwirkung von Umweltfaktoren verändern. Beispielsweise verringerte sich unter dem Einfluss von Trockenheit in der Samenreifungsphase der Anteil von Spartein am Gesamtalkaloidgehalt, während sich der Anteil von Isoangustifolin erhöhte (Christiansen et al. 1997). Es kommt aber auch immer auf die untersuchte Varietät an. So werden einige L. angustifolius-Varietäten von Trockenheit oder Temperaturstress nur wenig beeinflusst, andere werden durch klimatische Bedingungen gar nicht beeinflusst und weisen unabhängig von diesen einen konstanten Chinolizidinalkaloidgehalt auf (Rodes-Bachs & Van der Fels-Klerx 2023)

Der Anbau in Regionen mit subkontinentalem Klima mit durchschnittlich geringeren Temperaturen und vermehrten Regenfällen führte im Vergleich zum Anbau an Standorten mit mediterranem Klima hingegen in allen untersuchten L. albus-Varietäten zu signifikant höheren Chinolizidinalkaloidgehalten in den Samen (Boschin et al. 2008).

Annicchiarico et al. bestätigten diese Beobachtungen, in dem sie L. albus-Varietäten von zwei Standorten miteinander verglichen, wobei der eine Standort dem subkontinentalen Klima und der andere Standort dem mediterranen Klima zuzuordnen war. Der winterliche Kältestress, der regenreiche Frühling sowie der abschließende Trockenstress führte über alle Varietäten hinweg zu einem höheren Ertrag, aber auch zu deutlich höheren Chinolizidinalkaloidgehalten (Annicchiarico et al. 2014).

3.2.1.1.3 Industrielle Entbitterung von Lupinensamen

In der Literatur werden Forschungsergebnisse zur industriellen Entbitterung von Lupinensamen beschrieben (Haddad et al. 2006; Carvajal-Larenas et al. 2013; Ertas & Bilgicli 2014), die insbesondere auf der guten Wasserlöslichkeit der Chinolizidinalkaloide in der Salzform beruhen und z. T. auch Fermentationsprozesse einschließen (Jiménez-Martínez et al. 2007; Ortega-David & Rodriguez-Stouvenel 2013).

Carvajal-Larenas et al. unterschieden dabei zwischen biologischen Prozessen, chemischen Extraktionen und der wässrigen Entbitterung. Biologische Methoden beruhen meist auf Fermentation durch Bakterien oder Pilze, beinhalten zusätzlich aber auch Spül- und Kochvorgänge. Bei der chemischen Extraktion mit einer Base werden die zum Teil als Salze vorkommenden Alkaloide in die freien Basen überführt. In einem nächsten Schritt können die freien Alkaloide dann durch eine Extraktion mit organischen Lösungsmitteln entfernt werden (Ortiz & Mukherjee 1982). Hierbei ist zu beachten, dass Rückstände der Lösungsmittel ebenfalls in mehreren Spülvorgängen entfernt werden müssen. Bei wässrigen Entbitterungsverfahren folgen mehrere Einweich-, Spül- und Kochvorgänge jeweils aufeinander, um den Alkaloidgehalt effektiv zu reduzieren (Carvajal-Larenas et al. 2016).

Die verschiedenen industriellen Entbitterungsverfahren unterscheiden sich in ihrer Effektivität, den Alkaloidgehalt zu reduzieren. Durch biologische Methoden, die hauptsächlich auf der bakteriellen Fermentation beruhten, konnte bei L. albus der Alkaloidgehalt um 40 – 55 % gesenkt werden (Camacho et al. 1991; Santana & Empis 2001) und durch die Fermentation mit dem Pilz Rhizopus oligosporus nach vorherigem Einweichen und Kochen von L. mutabilis-Samen um 91 % (Jiménez-Martínez et al. 2007). Am effektivsten erwiesen sich verschiedene wässrige Methoden, die je nach Verfahren 80 % (Villacrés et al. 2020) aber auch über 99 % der Alkaloide von L. mutabilis entfernen konnten (Torres Tello et al. 1980; Aguilera et al. 1983; Cortés-Avendaño et al. 2020).

3.2.1.1.4 Nicht-industrielle Entbitterungsmethoden

Für die haushaltstechnische Entbitterung sind ebenfalls Methoden beschrieben worden, die größtenteils auf der Kombination von Vorgängen des Kochens und des mehrtägigen Einweichens mit mehrfachem Wasserwechsel beruhen (Bleitgen et al. 1979; Smith 1987; Fudiyansyah et al. 1995; Lowen et al. 1995; Pilegaard & Gry 2008; Ertas & Bilgicli 2014). Eine typische, von verschiedenen Autoren beschriebene Entbitterungsmethode beruht auf einer Anweisung von Lowen et al.: Zunächst werden den Lupinensamen für jedes Volumenteil Samen sechs Volumenteile kaltes Wasser zugesetzt. Nach einer 24-stündigen Einweichzeit wird das Wasser abgegossen, die Lupinensamen gespült und mit dem gleichen Volumen Wasser wie zuvor beschrieben für 7 - 10 Minuten gekocht. Nach einem erneuten Spülvorgang werden alle Schritte für 5 - 7 Tage wiederholt, bis die Lupinensamen nicht mehr bitter schmecken (Smith 1987; Lowen et al. 1995). Smith analysierte die Alkaloidabnahme während der einzelnen Entbitterungsschritte und stellte fest, dass noch beim Einweichen am sechsten Tag Alkaloide ins Einweichwasser übergingen (Smith 1987). Die Entbitterung kann durch einen pH-Wert von 2,2 - 2,4 noch begünstigt werden, da sich die Wasserlöslichkeit der Alkaloide bei niedrigeren pH-Werten erhöht. Für diesen Zweck kann Zitronensäure zugesetzt werden. Auch die Zugabe von Kochsalz begünstigt die Auswaschung der Alkaloide (FiBL 2024).

Bleitgen et al. führten Versuche zur Entbitterung von Samen von L. mutabilis var. H 1 und L. albus var. Astra unter Anwendung sensorischer Tests durch (Bleitgen et al. 1979). Sie stellten fest, dass für die Entbitterung u. a. die Quellgeschwindigkeit und das Quellvermögen der Lupinensamen von Bedeutung sind und dass der Kochprozess die Alkaloidauswaschung aus den Samen erhöht. Auf der Basis ihrer Ergebnisse empfahlen die Autoren zur häuslichen Entbitterung, die ganzen Lupinensamen eine halbe Stunde zu kochen und drei Tage in fließendem Wasser zu entbittern. Die Ergebnisse zeigten auch, dass sich der bittere Geschmack von Lupinenalkaloiden im Wasser im Falle von Spartein noch im ppm-Bereich sensorisch nachweisen ließ. Die Lupinenalkaloide unterschieden sich in ihrem Bitterkeitsgrad stark. Dieser nahm über D-Lupanin-Perchlorat, Lupinin, Isolupanin, zu 13α-OH-Lupanin ab. Die Quellfähigkeit von Lupinensamen war abhängig von der Lupinenart. Die Quellgeschwindigkeit war bei Samen von L. albus geringer als bei Samen von L. mutabilis.

Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass keine systematischen und validierten Untersuchungen zur Qualität küchentechnischer Entbitterungsmethoden vorliegen. Außerdem werden durch die wässrigen Entbitterungsverfahren auch viele wasserlösliche Nährstoffe wie Vitamine, Mineralien und Flavonoide ausgewaschen (Villacrés et al. 2020).

Es wird davon ausgegangen, dass der Erfolg von Entbitterungsmaßnahmen von verschiedenen Parametern und auch dem variablen Anfangsgehalt der Lupinenalkaloide in den Samen abhängt. Vergiftungsfälle wurden wiederholt auf ungenügende küchentechnische Entbitterung von Bitterlupinensamen zurückgeführt (siehe dazu Abschnitt 3.2.2.1.6). Dies verdeutlicht, dass die von Verbraucherinnen und Verbrauchern bei Lupinensamen durchzuführende Entbitterung ein kritischer Schritt ist, von der die gesundheitliche Unbedenklichkeit als Lebensmittel abhängt. Es gibt derzeit auch keine Möglichkeit für Verbraucherinnen und Verbraucher, den verbleibenden Alkaloidgehalt zu testen – außer einer sensorischen Prüfung, ob die Samen noch bitter schmecken oder nicht.

Bei dem derzeitig ungenügenden Kenntnisstand können vom BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung daher keine generellen Empfehlungen zu küchentechnischen Entbitterungsmethoden von Bitterlupinensamen ausgesprochen werden.

3.2.1.1.5 Analytische Bestimmung der Gehalte an Chinolizidinalkaloiden

Anfänglich wurden vor allem Titrations- und Dünnschichtchromatographie-Methoden zum Nachweis von Chinolizidinalkaloiden angewendet (Ruiz Jr. 1977; Ruiz Jr. et al. 1977; Karlsson & Peter 1978; Muzquiz et al. 1994; EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 2019). Seit den 1980er Jahren waren hauptsächlich Gaschromatographie (GC)-basierte Methoden zur Identifizierung und zur (Semi-)Quantifizierung von Chinolizidinalkaloiden in verschiedenen Matrices etabliert (BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung 2017; EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 2019). In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Fokus zur quantitativen Bestimmung von Chinolizidinalkaloiden deutlich auf Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS)-basierte Methoden verlagert.

3.2.1.1.6 GC-MS-basierte Verfahren

Die heutigen GC-basierten Verfahren zur Bestimmung von Chinolizidinalkaloiden sind den in den 1980er Jahren entwickelten Methoden sehr ähnlich. Die Probenvorbereitung umfasst meist eine saure Extraktion, das Alkalisieren der Extrakte und die anschließende Flüssig-Flüssig- oder Festphasen-Extraktion (Wink et al. 1995; Boschin et al. 2008; Kamel et al. 2015). Zum Einsatz kommen vor allem GC-FID (Flammenionisationsdetektor), GC-NPD (Stickstoff-Phosphor-Detektor) und GC-MS(EI)-Methoden. Die chromatographische Trennung erfolgt mittels unpolarer Säulen (BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung 2017; EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 2019). Die Identifizierung von Chinolizidinalkaloiden erfolgt bei den heute verbreitet eingesetzten GC-MS-Verfahren vor allem über die erhaltenen Massenspektren und den Abgleich mit spektrometrischen Datenbanken (Wink et al. 1995; Chludil et al. 2009). Die Quantifizierung von Chinolizidinalkaloiden erfolgt aufgrund fehlender Referenzstandards meist über den Vergleich relativer Peakflächen zu verfügbaren Standards wie Spartein und Lupanin, wodurch die erhaltenen Gehalte der anderen Verbindungen mit einer hohen Unsicherheit behaftet sein können (Boschin et al. 2008; Resta et al. 2008; Romeo et al. 2018; Cely-Veloza et al. 2022). In einigen Publikationen erfolgt die Quantifizierung mittels der Einzelverbindungen. In früheren Arbeiten wurden die betreffenden Chinolizidinalkaloide hierfür zunächst aus Pflanzenmaterial isoliert und aufgereinigt, um anschließend als Standard verwendet zu werden (Priddis 1983; Reinhard et al. 2006). In aktuellen Publikationen werden kommerziell erhältliche Referenzstandards eingesetzt (Cortés-Avendaño et al. 2020; Lee et al. 2020). In den meisten Fällen ist keine Derivatisierung der Chinolizidinalkaloide erforderlich. Um eine höhere Empfindlichkeit zu erreichen oder um Matrixeffekte in komplexen Matrices wie Lebensmitteln zu vermeiden, kann die Derivatisierung aber hilfreich sein (Reinhard et al. 2006). Die angegebenen Nachweis- und Bestimmungsgrenzen unterscheiden sich je nach Verfahren, Analyt und Matrix. Für Lupinenmehl wurden beispielsweise von Reinhard et al. Nachweisgrenzen zwischen 0,3 und 6 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm berichtet (Reinhard et al. 2006).

3.2.1.1.7 LC-MS basierte Verfahren

Bis zum Zeitpunkt der BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung-Stellungnahme zum Alkaloidvorkommen in Lupinensamen aus dem Jahr 2017 (BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung 2017) und der EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit)-Stellungnahme zu Chinolizidinalkaloiden in Lebens- und Futtermitteln aus dem Jahr 2019 (EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 2019) waren nur vereinzelte LC-MS-basierte Verfahren zum Nachweis von Chinolizidinalkaloiden in verschiedenen Matrices (z. B. Blut (Green et al. 2015), Pflanzenteile (Otterbach et al. 2019)) in der Literatur beschrieben (Mol et al. 2011; Przybył & Kubicki 2011; Carlier et al. 2015; Green et al. 2015; Lee et al. 2019; Otterbach et al. 2019).

Seitdem werden zunehmend LC-MS-basierte Verfahren, insbesondere für die Quantifizierung von Chinolizidinalkaloiden in Lupinensamen und lupinensamenhaltigen Lebensmitten, entwickelt, in unterschiedlichem Umfang validiert und angewendet.

Im Jahr 2020 entwickelten, optimierten und validierten Hwang et al. ein UHPLC-MS/MS-basiertes Verfahren zum Nachweis von fünf, in ausreichender Reinheit kommerziell erhältlichen, Chinolizidinalkaloiden (Lupanin, 13α-OH-Lupanin, Angustifolin, Spartein und Lupinin) in Samen der schmalblättrigen Lupine (L. angustifolius) bzw. in daraus hergestellten Lebensmitteln (z. B. Nudeln, Milchersatzprodukten, Keksen) (Hwang et al. 2020). Es wurden unter anderem die mittleren Wiederfindungsraten ermittelt. Diese liegen zwischen 89 und 108 % und wurden in Dotierungsexperimenten mit drei Dotierungsstufen bestimmt (25 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm, 500 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm und 2000 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm).

Das Europäische Referenzlabor für Mykotoxine und Pflanzentoxine in Lebens- und Futtermitteln (EURL-MP, Wageningen Food Safety Research (WFSR)) stellte im April 2022 das Protokoll für ein LC-MS/MS-Verfahren zur Bestimmung von 15 Chinolizidinalkaloiden (Albin, Anagyrin, Angustifolin, trans-13α-Cinnamoyloxylupanin, Cytisin, Epilupinin, Gramin, 13α-OH-Lupanin, Isolupanin, Lupanin, Lupinin, Methylcytisin, Multiflorin, Spartein, Thermopsin) in Lupinensamen, getreidebasierten Lebensmitteln, Fleisch- und Milchersatz, Milch und Mischfuttermitteln auf ihrer Homepage zur Verfügung (EU Reference Laboratory for mycotoxins & plant toxins in food and feed 2022). Die Daten der Einzellaborvalidierung wurden nicht veröffentlicht.

Im Jahr 2024 publizierten WFSR und mehrere israelische Institute die Ergebnisse der Untersuchung von israelischen Wildlupinensamen (L. pilosus und L. palaestinus) auf ihre Chinolizidinalkaloidgehalte (Namdar et al. 2024) unter Verwendung der LC-MS/MS-Methode für 15 kommerziell als analytische Standards erhältliche Chinolizidinalkaloide. Darüber hinaus wurden unter Anwendung einer literaturbekannten GC-MS-Methode einige Chinolizidinalkaloide identifiziert und semi-quantifiziert, für die keine Standards kommerziell verfügbar sind. Die im Rahmen der Studie erhobenen Ergebnisse der Einzellaborvalidierung wurden ebenfalls vorgestellt. In Dotierungsexperimenten mit drei Leveln (1 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm, 5 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm und 25 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm) wurden Wiederfindungen zwischen 80 % und 155 % (Ausnahme trans-13α-Cinnamoyloxylupanin mit 45 % - 55 %) und relative Standardabweichungen (n = 6) zwischen 2 % und 14 % für alle untersuchten Analyten ermittelt. Die BestimmungsgrenzeLimit of quantificationZum Glossareintrag liegt bei 1 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm.

Im September 2022 veröffentlichte das BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung die Ergebnisse einer Studie zum Transfer von Chinolizidinalkaloiden aus der schmalblättrigen Lupine (L. angustifolius) in Milch von Milchkühen (Engel et al. 2022). Das BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung berichtet in diesem Zusammenhang von zwei hausintern validierten LC-MS/MS-Verfahren zur Bestimmung von neun Chinolizidinalkaloiden (Anagyrin, Angustifolin, Cytisin, 13α-OH-Lupanin, Isolupanin, Lupanin, Lupinin, Multiflorin und Spartein) in Lupinensamen bzw. Kuhmilch. Für beide Verfahren wurden Wiederfindungsraten zwischen 80 und 110 % und laborinterne Wiederhol- bzw. Vergleichpräzisionen von kleiner als 10 % berichtet. Die Nachweis- und Bestimmungsgrenzen liegen für das Verfahren zur Bestimmung der neun Chinolizidinalkaloide in Lupinensamen bei kleiner als 1 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm bzw. kleiner als 2 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm und für das Verfahren zur Bestimmung der Chinolizidinalkaloide in Milch bei kleiner als 0,001 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm bzw. kleiner als 0,002 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm.

Im Jahr 2023 veröffentlichten Eugelio et al. die Ergebnisse der Entwicklung und Validierung eines LC-MS/MS-basierten Verfahrens zur Identifizierung und Quantifizierung von 13 als Standard kommerziell erhältlichen Chinolizidinalkaloiden (N-Formylcytisin, Cytisin, 13α-OH-Lupanin, N-Methylcytisin, Lupinin, Albin, Angustifolin, Multiflorin, Thermopsin, Lupanin, Gramin und Spartein) in Lupinensamen (Eugelio et al. 2023). Das Verfahren liefert Wiederfindungsraten zwischen ca. 60 und 110 % und Nachweisgrenzen zwischen 0,001 und 0,025 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm. Mit Hilfe des validierten Verfahrens wurden Lupinensamenproben von L. albus untersucht.

Keuth et al. berichteten ebenfalls im Jahr 2023 von den Untersuchungen von insgesamt 30 lupinensamenbasierten Lebensmittelprodukten aus dem Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum von 2019 bis 2021 (Keuth et al. 2023). Die Lebensmittelproben (z. B. Bitterlupinensamen, Lupinenmehl, Vollkornbrot, lupinenbasierte Milchersatzprodukte und Kaffeeersatz) wurden auf fünf, als Standard kommerziell erhältliche, Chinolizidinalkaloide (13α-OH-Lupanin, Lupanin, Lupinin, Angustifolin und Spartein) mittels LC-MS/MS untersucht. Für das verwendete Verfahren wurden Nachweis- und Bestimmungsgrenzen von 0,01 bis 0,1 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm bzw. 0,02 bis 0,15 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm ermittelt.

Schryvers et al. untersuchten im Jahr 2023 die Auswirkung verschiedener Verarbeitungsprozesse auf den Chinolizidinalkaloidgehalt in Lupinensamen (L. albus) und in lupinensamenbasierten Lebensmitteln (Schryvers et al. 2023). In diesen Untersuchungen wurde ein UHPLC-MS/MS-Verfahren, basierend auf den Methoden von Horna (Vanerková et al. 2014) und Hwang (Hwang et al. 2020), zur Quantifizierung von fünf Chinolizidinalkaloiden (Spartein, Lupanin, Lupinin, 13α-OH-Lupanin und Angustifolin) in Lupinensamen und Matrices mit hohem Fettgehalt (Kekse) entwickelt und validiert. Die BestimmungsgrenzeLimit of quantificationZum Glossareintrag dieses Verfahrens liegt für Spartein und Angustifolin bei 0,05 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm und für Lupanin, Lupinin und 13α-OH-Lupanin bei 0,1 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm. Die für das Verfahren ermittelten Wiederfindungsraten liegen für drei untersuchte Dotierungslevel pro Analyt zwischen 76 und 110 % (Dotierungslevel zwischen 50 µgkurz fürMikrogramm/kgkurz fürKilogramm und 10.000 µgkurz fürMikrogramm/kgkurz fürKilogramm). Darüber hinaus wurde ein Screening-Verfahren mittels UHPLC-HR-MS zur Identifizierung anderer relevanter Chinolizidinalkaloide, für die keine Standardsubstanzen zur Verfügung stehen, in Lupinensamen und lupinensamenhaltigen Lebensmitteln angewendet.

In einer darauffolgenden Studie untersuchten Schryvers et al. den Transfer von Chinolizidinalkaloiden in tierische Lebensmittel (Kalbsfleisch und -leber) (Schryvers et al. 2024a). Hierfür wurde die UHPLC-MS/MS-Methode erweitert und insgesamt für sieben Analyten (Lupanin, 13α-OH-Lupanin, Lupinin, Spartein, Agustifolin, Multiflorin und Albin) und die relevanten Matrices (Lupinensamen, lupinensamenhaltiges Mischfuttermittel, Kalbsleber, Kalbsfleisch) validiert. Die ermittelten Bestimmungsgrenzen liegen für die Mehrheit der untersuchten Analyt-Matrix-Kombinationen bei 0,01 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm und höchstens bei 0,05 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm. In Dotierungsexperimenten mit drei Leveln (10 oder 50 µgkurz fürMikrogramm/kgkurz fürKilogramm, 200 µgkurz fürMikrogramm/kgkurz fürKilogramm und 1000 µgkurz fürMikrogramm/kgkurz fürKilogramm) wurden Wiederfindungen zwischen 74 % und 114 % ermittelt (Ausnahme Angustifolin in Kalbfleisch mit 64 % - 69 %). Die laborinterne Wiederhol- und Vergleichspräzision lag für alle untersuchten Analyt-Matrix-Kombinationen unter 20 %.

Die Extraktion der Chinolizidinalkaloide beruht in allen der zuvor beschriebenen Verfahren auf einer Fest-Flüssig- bzw. Flüssig-Flüssig-Extraktion mit einer Mischung aus Wasser und einem organischen Lösungsmittel (z. B. Methanol, Acetonitril) und ggf. Ameisensäure, gefolgt von Zentrifugation, Verdünnung und ggf. Filtration. Im Falle der vom BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung vorgestellten Verfahren beinhaltet die Probenvorbereitung zusätzlich eine Proteinfällung bei -80 °Celsius (C) und für einige Matrices die Entfettung mit n-Hexan (Engel et al. 2022). Das Verfahren von Eugelio et al. beinhaltet zusätzlich eine Festphasenextraktion (SPE) (Eugelio et al. 2023). Für Kalbsleber und -fleisch verwenden Schryvers et al. eine dispersive Festphasenextraktion (dSPE) (Schryvers et al. 2024a).

Die im Jahr 2023 von Khedr et al. entwickelte und validierte LC-MS/MS-Methode zur Bestimmung von fünf Chinolizidinalkaloiden (Angustifolin, Isolupanin, 13α-OH-Lupanin, Lupanin und Spartein) in Lupinensamen nutzt dahingegen eine modifizierte QuEChERS-Probenvorbereitung (Khedr et al. 2023). Für die Methode wurde eine BestimmungsgrenzeLimit of quantificationZum Glossareintrag von 0,01 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm und Wiederfindungsraten zwischen 72 und 109 % für alle untersuchten Chinolizidinalkaloide ermittelt. Mittels der neu entwickelten Methode wurde das Chinolizidinalkaloidprofil von verschiedenen Sorten von fünf Lupinenarten untersucht (L. angustifolius, L. cosentinii, L. albus, L. luteus, L. mutabilis).

Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) stellte im September 2022 auf dem 11. Symposium zu „Recent Advances in Food Analysis“ eine LC-MS/MS-Multimethode für 12 Chinolizidinalkaloide in trocknen und flüssigen Lebensmitteln vor und veröffentlichte hierzu einen Auszug im Abstract-Band des Symposiums (Czerwenka & Dorn 2022). Details zu den untersuchten Analyten und Matrices sowie zur Validierung wurden in dem Auszug nicht veröffentlicht.

3.2.1.1.8 Standardsubstanzen, zertifizierte Referenzmaterialien und Eignungsprüfungen

Ein wichtiger, aber weiterhin limitierender Faktor bei der Quantifizierung von Chinolizidinalkaloiden ist die Verfügbarkeit von kommerziell, in ausreichender Reinheit, erhältlichen Referenzstandards. Diese Limitation wurde vom BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung (BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung 2017) und der EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) (EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 2019) bereits beschrieben und besteht gegenwärtig immer noch. Eine langsam steigende Anzahl an verfügbaren Standardsubstanzen spiegelt sich in einem zunehmenden Spektrum an zuverlässig quantifizierbaren Analyten in neueren Publikationen wider. Isotopenmarkierte Standards sind weiterhin nicht kommerziell erhältlich. Eignungsprüfungstests für die Bestimmung von Chinolizidinalkaloiden in Lebensmitteln und in diesem Zuge Referenzmaterialien sind dahingegen seit dem Jahr 2023 erstmalig kommerziell verfügbar.

3.2.1.2 Allergene Proteine in der Lupine

Als toxikologisch relevante Inhaltsstoffe kommen, neben Chinolizidinalkaloiden, bestimmte weitgehend hitzestabile allergene Proteine in der Lupine vor. Sie können Kreuzreaktionen mit den Allergenen anderer Hülsenfrüchte zeigen und zu Kreuzallergien führen. Daneben sind auch isolierte Sensibilisierungen und Allergien gegen Lupineneiweiß beschrieben.

3.2.2 Gefahrencharakterisierung

3.2.2.1 Daten zur Toxizität von Chinolizidinalkaloiden

Im Folgenden werden bewertungsrelevante Daten zur Toxizität der Samen von L. albus, L. angustifolius, L. luteus und L. mutabilis bzw. der enthaltenen Chinolizidinalkaloide nach peroraler Exposition zusammengestellt.

3.2.2.1.1 Toxikokinetik

Bezüglich der Toxikokinetik der Chinolizidinalkaloide liegen nur sehr wenige Daten vor. Die Literaturrecherche brachte nur wenige neue Erkenntnisse. Im Folgenden sind die wichtigsten Informationen zur Toxikokinetik zusammengefasst. Diese stammen primär aus den vorherigen Stellungnahmen des BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung von 2017 und der EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) von 2019 (BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung 2017; EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 2019).

Zu Spartein ist bekannt, dass es beim Menschen nach peroraler Gabe zu 70 % aus dem Magen-Darm-Trakt resorbiert wird, wobei nach 45 Minuten maximale Plasmakonzentrationen erreicht werden. Nach intravenöser Gabe von Sparteinsulfat werden 34 % der Substanz als unverändertes Spartein innerhalb von 24 Stunden mit dem Urin ausgeschieden. Ungefähr 50 % des Sparteins ist an Plasmaproteine gebunden. Spartein wird durch das Cytochrom Pkurz fürPhosphor-450-Isoenzym CYP2D6 metabolisiert, das jedoch 5‑10 % der Bevölkerung aufgrund eines genetischen Polymorphismus nicht als funktionelles Enzym besitzen. Diese sog. langsamen Metabolisierer („poor metabolizers“, PM) weisen nach Exposition sowohl einen höheren Sparteinplasmaspiegel als auch eine höhere Plasmahalbwertszeit als die Normalbevölkerung auf und scheiden mehr als 95 % der peroral verabreichten Dosis als unverändertes Spartein mit dem Urin aus. Diese Umstände machen die Nichtmetabolisierer für unerwünschte Sparteinwirkungen empfindlicher als Individuen mit funktionalem CYP2D6-Metabolismus (Schomerus et al. 1978; Eichelbaum et al. 1979; Thies 1986; Blaschek et al. 2006; Aktories et al. 2009).

Wittenburg und Nehring verabreichten Ratten Lupaninhydrochlorid mit dem Futter. Das aufgenommene Lupanin wurde zu 70 - 80 % wieder ausgeschieden, wobei 50 - 70 % im Urin ausgeschieden und nur 10 bis 14 % über den Kot eliminiert wurden. Dabei wurde etwa die Hälfte des aufgenommenen Lupanins als hydroxyliertes Lupanin und etwa der gleiche Anteil unverändert mit dem Harn oder Kot ausgeschieden (Wittenburg & Nehring 1965). In einer weitere Studie an Ratten wurden nach Gabe von 10 mgkurz fürMilligramm Lupanin für „normale“ Metabolisierer („extensive metabolizers“ (EM)) und 4 Nichtmetabolisierer bezogen auf CYP2D6 Halbwertszeiten von 6,2 ± 0,5 h (EM) bzw. 6,5 ± 0,9 h (PM) beobachtet (Petterson et al. 1994).

3.2.2.1.2 Toxikodynamik

Mehrere Studien konnten in vitro eine Interaktion von Lupinenalkaloiden mit isolierten nikotinergen und muskarinergen Acetylcholin-Rezeptoren nachweisen (Yovo et al. 1984; Schmeller et al. 1994).

Weitere Studien zeigten, dass Spartein Natriumkanäle blockiert und die Kaliumpermeabilität von Nerven- und Pankreaszellen reduziert. Außerdem wirken Spartein und Lupanin (jeweils 300 μM) hemmend an den Natrium- und Kaliumkanälen isolierter Froschmuskelzellen von Xenopus laevis (Blaschek et al. 2023).

Lupinenalkaloide wirkten ex vivo uteruskontrahierend. Am isolierten Kaninchenuterus wirkt Lupinin nur 1/5, Lupanindihydrochlorid nur 1/15 so stark wie Sparteindisulfat (Ligon 1941; Gessner & Orzechowski 1974). Lupinenalkaloide wirken am isolierten Herzen antiarrhythmisch, in dem sie Vorhof- und Kammerflattern durch Verlangsamung der Reizleitung beseitigen. Die antiarrhythmische Wirkung nimmt von Spartein über Lupanin zu 13α-OH-Lupanin ab (Czarnecka et al. 1967; Raschack 1974).

Während die meisten experimentellen Daten zu isolierten Chinolizidinalkaloiden nur für Spartein und Lupanin vorliegen, ist über das toxikokinetische und ‑dynamische Verhalten anderer möglicherweise relevanter Chinolizidinalkaloide wie beispielsweise Albin oder Angustifolin wenig bekannt.

3.2.2.1.3 Akute, subakute, subchronische und chronische Toxizität

Zur akuten, subakuten, subchronischen und chronischen Toxizität liegen nur einige wenige Studien vor, die bereits ausführlich in der Stellungnahme des BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung von 2017 und der EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) von 2019 aufgeführt sind (BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung 2017; EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 2019). Eine aktualisierte Literaturrecherche ergab wenige neue Erkenntnisse, die im Folgenden zusammen mit den wichtigsten Aussagen aus vorherigen Stellungnahmen kurz dargestellt werden.

Petterson et al. und Stobiecki et al. nutzten für ihre Studien zur akuten Toxizität Extrakte aus den Samen von L.angustifolius und verabreichten diese an männliche Wistar-Ratten bzw. männliche und weibliche Mäuse. Es wurden perorale LD50-Werte zwischen 750 – >4000 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm KG ermittelt. 1 - 16 Minuten nach der Verabreichung reagierten die Tiere mit nervalen Symptomen wie Tremor, gefolgt von Konvulsionen, Zyanose, Kollaps und Tod. Ratten, die die Behandlung überlebt hatten, zeigten keine anhaltenden klinischen Zeichen von Toxizität (Petterson et al. 1987; Stobiecki et al. 1993).

Für die isolierten Chinolizidinalkaloide Lupanin und Spartein konnten nach peroraler Gabe an männliche Swiss-Mäuse LD50-Werte von 410 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm bzw. 220 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm ermittelt werden. Die Symptome mit Tremor und tonisch-klonischen Krämpfen ähnelten den o. g. Symptomen (Yovo et al. 1984). Für männliche Wistar-Ratten wird ein peroraler LD50-Wert von 1664 mgkurz fürMilligramm Lupanin/kgkurz fürKilogramm angegeben (Petterson et al. 1987).

Boschin et al. berichten, dass es im Jahr 2016 in Norditalien zu einer Vergiftung von über 2000 Schweinen kam, die versehentlich über 2 bis 13 Tage mit alkaloidreichen Lupinensamen kontaminiertes Futter erhalten hatten. Der Chinolizidinalkaloidgehalt im Futter betrug zwischen 51 und 1245 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm. Die Symptome reichten von teilweise schwerer Futterverweigerung über erweiterte Pupillen, vermehrten Speichelfluss, Liegeverhalten und Erbrechen. Bei den 23 Todesfällen ergaben Untersuchungen, dass Magendrehungen bzw. Magen-Darm-Blähungen hierfür ursächlich waren. Eine Analyse des Futters zum Profil der Chinolizidinalkaloide zeigte, dass meist um die 80 % Lupanin enthalten waren, gefolgt von 5-17 % Multiflorin, 3-11 % Albin und 3-11 % 13α-OH-Lupanin (Boschin et al. 2022).

In einer von Butler et al. durchgeführten Studie (Butler et al. 1996) nahmen Ratten über 3 Monate Futter, das aufgrund seines Gehalts an Mehl, das von Samen von L. angustifolius abstammte, ungefähr 2,9 - 6,6 mgkurz fürMilligramm Lupinenalkaloide/kgkurz fürKilogramm KG/Tag auf. Zusätzlich wurden drei Gruppen zusätzlich Alkaloide im Futter zugesetzt, was einer Aufnahme von 50 (Kontrollgruppe), 250, 1050 bzw. 5050 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm entsprach. Die relativen Lebergewichte von weiblichen Tieren der höchsten Dosisgruppe zeigten eine dosisabhängige Erhöhung im Vergleich zu denen der Kontrollgruppe. Ferner konnten veränderte Foci von Leberparenchymzellen (EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 2012) und nach 45 Behandlungstagen geringe hämatologische Veränderungen festgestellt werden, die laut den Autoren jedoch nicht von biologischer Bedeutung sind.

In einer 90-Tage-Studie von Robbins et al. (Robbins et al. 1996), nahmen Ratten 10, 30, 100, 500 mgkurz fürMilligramm Lupinenalkaloide/kgkurz fürKilogramm KG/Tag in Form eines Extrakts aus Samen von L. angustifolius über das Futter auf. Es wurden keine hämatologischen Veränderungen gesehen. Die Autoren beschreiben jedoch eine Körpergewichtsverminderung in den beiden oberen Dosisgruppen und leiten darauf bezogen einen NOAEL von 30 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm KG/Tag ab. In der Höchstdosisgruppe wurden für beide Geschlechter und in der niedrigsten Dosisgruppe für die Männchen signifikant erhöhte relative Lebergewichte festgestellt. Da die Körpergewichtsreduktion einzig durch die verminderte Futteraufnahme infolge des bitteren Geschmacks der Lupinenalkaloide bedingt sein könnte, diskutieren die Autoren, ob ein NOAEL von 100 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm KG/Tag adäquater sei.

In einer zwölfwöchigen Fütterungsstudie an Sprague-Dawley Ratten, in der entbitterte Samen von L. mutabilis als einzige Proteinquelle dienten, wurden keine adversen Effekte festgestellt (Schoeneberger et al. 1987).

Ballester et al. stellten in einer 16-wöchigen Fütterungsstudien mit Ratten, die Futter, das zu mehr als der Hälfte aus L. albus bzw. L. luteus bestand, keine Änderungen bezüglich der Futteraufnahme, Körpergewichtsentwicklung, Organgewichte sowie makroskopischer und mikroskopischer Organuntersuchungen im Vergleich zur Kontrollgruppe fest. Die geschätzte Alkaloidaufnahme betrug laut EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 26,6 bzw. 42,3 mgkurz fürMilligramm Alkaloide/kgkurz fürKilogramm KG/Tag. Der daraus abgeleitete NOAEL ist somit die höchste getestete Dosis, entsprechend 26,6 mgkurz fürMilligramm L. albus-Alkaloide/kgkurz fürKilogramm KG/Tag bzw. 42,3 mgkurz fürMilligramm L. luteus-Alkaloide/kgkurz fürKilogramm KG/Tag (Ballester et al. 1980; EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 2012).

In einer neunmonatigen Fütterungsstudie stellte die gleiche Arbeitsgruppe signifikant verminderte Lebergewichte bei Ratten fest, die Futter erhielten, das zu 51,8 % aus Mehl, das von Samen von L. albus (Kultivar: Multilopa) stammte, bestand (Lupaningehalt des Lupinenmehls: 0,025 %; geschätzte Lupaninaufnahme: 11,7 mgkurz fürMilligramm Lupanin/kgkurz fürKilogramm KG/Tag). Weitere adverse Effekte wurden nicht gesehen (Ballester et al. 1982; EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 2012).

Außerdem wurden Langzeitfütterungsuntersuchungen an Tieren, insbesondere Nagern, durchgeführt, mit dem Hauptziel, den ernährungsphysiologischen Nutzen von Samen von L. angustifolius und L. albus zu untersuchen (Jecsai et al. 1986; Grant et al. 1993; Grant et al. 1995; Rahman 2000). Vielfach wurde in diesen Studien der Alkaloidgehalt der verabreichten Samen nicht angegeben. Diese Studien sind bezüglich ihres Studiendesigns zur Beurteilung einer möglichen chronischen Toxizität oder Kanzerogenität daher nicht geeignet.

Bezüglich der Entwicklungs- und Reproduktionstoxizität stellten Ballester et al. in den F1- und F2-Generationen der oben beschriebenen neunmonatigen Fütterungsstudie als einzigen Unterschied zwischen den behandelten männlichen und weiblichen Tieren und den Kontrolltieren eine signifikante Reduktion der relativen Lebergewichte fest (Ballester et al. 1982; Ballester et al. 1984).

3.2.2.1.4 Daten zur Genotoxizität

Lupanin und eine Alkaloidpräparation aus L. angustifolius erwiesen sich in Genotoxizitätsstudien (bakterieller Mutagenitätstest (Ames-Test) mit und ohne metabolische Aktivierung) als negativ (Petterson 1998; Santiago Quiles et al. 2010). Aufgrund der limitierten Datenlage lässt sich das genotoxische Potenzial der Chinolizidinalkaloide zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen.

Auch in einer neueren Studie von Schreiber et al. zeigten Spartein, Lupinin, Lupanin, 13α-OH-Lupanin und Angustifolin im Ames-Test und Mikrokerntest keine genotoxische Aktivität. Die Studie weist aber einige Limitationen auf. So lag die höchste getestete Konzentration beispielsweise bei 100 µM, wobei keine Zytotoxizität beobachtet wurde. Der Mikrokerntest an HepG2-Zellen erfolgte zudem nur ohne metabolisches Aktivierungssystem (Schreiber et al. 2025).

3.2.2.1.5 Arzneiliche Verwendung von Spartein

(-)-Spartein wurde in der Vergangenheit als antiarrhythmischer und oxytocischer Wirkstoff in Arzneimitteln eingesetzt. Im Gegensatz zu anderen Chinolizidinalkaloiden aus Lupinensamen liegen daher zur Dosis-Wirkungs-Beziehung von Spartein(-sulfat) aufgrund der pharmazeutischen Anwendung Humandaten vor, die im Detail bereits in den Stellungnahmen von EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) und BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung beschrieben sind (BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung 2017; EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 2019). Therapeutische Dosen für Sparteinsulfat werden hier mit 800 bis 1000 mgkurz fürMilligramm pro Tag für die akute und 400 bis 500 mgkurz fürMilligramm pro Tag für die chronische Behandlungen von Herzrhythmusstörungen angegeben, wobei die Tagesdosis auf vier bis fünf Einzeldosen verteilt wurde. Zur Behandlung von Tachykardien wurden Einzeldosen mit 100 bzw. 200 mgkurz fürMilligramm Sparteinsulfat pro Tablette bzw. Ampulle verwendet. Es wurde auch über antifibrillatorische Eigenschaften bei einer Dosis von 20 mgkurz fürMilligramm berichtet.

Die geringste Dosis, die die EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) als Effektdosis für antiarrhythmische Wirkung beim Menschen aus Literaturdaten identifiziert hat, liegt demnach bei 20 mgkurz fürMilligramm Sparteinsulfat und entspricht 0,29 mgkurz fürMilligramm Sparteinsulfat bzw. 0,16 mgkurz fürMilligramm Spartein pro kgkurz fürKilogramm KG für einen 70 kgkurz fürKilogramm schweren Erwachsenen (EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 2019).

Für Spartein als Antiarrhythmikum wird eine große therapeutische Breite beschrieben, wobei die therapeutische Dosis von Sparteinsulfat mit maximal 4 mg/kgkurz fürKilogramm KG pro Einzeldosis benannt wird und toxische Dosen, die zu Atemlähmung bzw. Herzstillstand führen können, mit 40 bzw. 90 mg/kgkurz fürKilogramm KG angegeben werden. Für Kleinkinder werden bereits Dosen von 50 mgkurz fürMilligramm als toxisch angesehen. Zwei Kleinkinder starben beispielsweise nach Einnahme von 413 mgkurz fürMilligramm Spartein Perivar Dragees (Späth 1982; Blaschek et al. 2023).

Spartein wirkt auf das Nervensystem und wird in geringen Dosen als zentral erregend beschrieben, wohingegen höhere Dosen zu peripherer Atemlähmung, Bradykardie bis hin zum Herzstillstand führen können.

Als anticholinerg wirkende Substanz entfaltet es eine Vielzahl an unerwünschten Wirkungen und kann zu einem charakteristischen Symptomkomplex (anticholinerges Syndrom) führen, wobei in den meisten Fällen nur einzelne der peripheren und zentralen Symptome und nicht das Vollbild des anticholinergen Syndroms zu beobachten sind. Zu den Vergiftungssymptomen nach Sparteinaufnahme zählen u. a. Mund- und Hauttrockenheit sowie Hautrötung, Pupillenweitstellung (Mydriasis) und Akkomodationsstörungen, Blasen- als auch Darmlähmung, Hyperthermie, Herzrhythmusstörungen, Hypertonie, Schluckstörungen, Schläfrigkeit, Abnahme des Kraftgefühls in den Beinen, Kopfschmerzen, Schwindel und Konzentrationsstörungen sowie beispielsweise Leberenzymveränderungen (Thies 1986).

Spartein wurde auch wegen seiner oxytocinähnlichen Wirkung in der Geburtshilfe eingesetzt und zur Anregung und Verstärkung von Wehen verwendet. Hierbei wurden Einzeldosen bis zu 150 mgkurz fürMilligramm benannt, wobei Gesamtdosen bis zu 600 mgkurz fürMilligramm eingesetzt wurden. Sparteinsulfat wurde dabei intramuskulär injiziert. Berichten zufolge führte die Verwendung von Sparteinsulfat als wehenförderndes Mittel zu Todesfällen bei den Föten sowie zu Uterusrupturen. Die auftretenden Komplikationen waren vergleichbar mit denen von intravenös appliziertem Oxytocin (Newton et al. 1966). Individuelle Unterschiede, sowohl hinsichtlich der therapeutischen Wirkung als auch hinsichtlich auftretender Nebenwirkungen, können z. T. durch den genetischen Polymorphismus des Isoenzyms CYP2D6 erklärt werden (siehe dazu 3.2.2.1.1).

Zudem wurde Spartein auch als potenzieller Wirkstoff zur Behandlung von Venenerkrankungen diskutiert (Kreuzer & Lüth 1959).

Im volkstümlichen Bereich wird Besenginster (Cytisus scoparius) aufgrund seiner hohen Gehalte an Chinolizidinalkaloiden (bis zu 1,5 % in den Samen, bis zu 0,8 % in den Blättern) mit dem Hauptalkaloid Spartein zur Behandlung von Herz-Kreislaufbeschwerden oder Hypotonie angewendet. Auch hier wurden Vergiftungserscheinungen wie Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall, Krämpfen und Erbrechen, Kreislaufkollaps und Herzrhythmusstörungen beschrieben (Wink et al. 1983; Chrubasik-Hausmann 2022; Informationszentrale gegen Vergiftungen NRW 2024).

3.2.2.1.6 Vergiftungsfälle und Fallberichte nach Verzehr lupinensamenhaltiger Lebensmittel

Es ist anzumerken, dass die Symptome nach Verzehr von Lupinensamen mit hohen Alkaloidgehalten sehr unterschiedlich ausfallen können und sowohl den Verdauungstrakt als auch das Herz-Kreislaufsystem sowie das Nervensystem betreffen. Zu den typischen Symptomen einer moderaten Vergiftung zählen Pupillenerweiterung, Schwindel, Übelkeit, Mundtrockenheit, Magenschmerzen, Erbrechen, Durchfall und/oder auch Herzbeschwerden. Diese zum Teil sehr unspezifischen körperlichen Symptome lassen sich nicht immer einer eindeutigen Ursache zuordnen, da sie auch bei anderen Krankheiten auftreten können. Eine Dunkelziffer von nicht erfassten bzw. gemeldeten Vergiftungserscheinungen bzw. körperlichen Beschwerden nach Verzehr von lupinensamenhaltigen Lebensmitteln kann daher angenommen werden. Schwere Symptomatiken nach einer Vergiftung mit Chinolizidinalkaloiden sind oft gekennzeichnet durch Curare-ähnliche Lähmungserscheinungen (Paralyse) und Krämpfe bis hin zum Tod, ausgelöst durch Atemlähmung bzw. Erstickung oder Herzstillstand (Schmidlin-Mészáros 1973).

Details zu Vergiftungsfällen, die im Zusammenhang mit dem Verzehr von Lupinensamen stehen und vor dem Jahr 2017 veröffentlicht wurden, sind in den früheren Stellungnahmen des BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung und der EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) beschrieben (BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung 2011, 2017; EFSAkurz fürEuropean Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 2019).

Berichte aus den deutschen Giftinformationszentren (GIZ)

Das BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung hat eine Umfrage bei den deutschen Giftinformationszentren zu Expositionsfällen mit Lupinen(-produkten) für den Zeitraum 2016 - 2021 durchgeführt.

Die GIZ-Umfrage wurde von vier der sieben deutschen GIZ beantwortet (Tabelle A1 im Anhang). Diese GIZ decken ca. 50 % der Anfragen an die deutschen GIZ ab. Es wurden im abgefragten Zeitraum von sechs Jahren 160 Fälle dokumentiert. Im vorherigen Vergleichszeitraum (2010 - September 2015) wurden durch (damals) acht von acht GIZ (100 % der Anfragen an die deutschen GIZ) insgesamt 130 Expositionen berichtet.

Die Tabelle A1 im Anhang zeigt, dass die oralen Expositionen im letzten abgefragten Zeitraum von 2016 bis 2021 zu 76 % (107/141) durch die Aufnahme von Pflanzen und zu 9 % (12/141) durch die Aufnahme von Lebensmitteln verursacht wurden. Im Zeitraum 2010 bis September 2015 waren dagegen 92 % der oralen Expositionen auf die Aufnahme von Pflanzen und nur 6 % auf die Aufnahme von Lebensmitteln zurückzuführen.

Im Hinblick auf den Schweregrad der Vergiftung verliefen die Expositionen zu 78 % asymptomatisch. In 18 % der Fälle wurde eine leichte und in 3 % eine mittlere Symptomatik erfasst. Im Zeitraum 2010 bis September 2015 waren 76 % der Fälle asymptomatisch und 24 % mit leichter Symptomatik. Es wurden im früheren Zeitraum keine Fälle mit mittlerer oder schwerer Symptomatik berichtet.

Detaillierte Angaben zu Einzelfällen haben zwei von sieben GIZ gemacht (Tab. A2 im Anhang). Es wurden 94 Expositionen berichtet, davon 85 mit Pflanzen und neun mit Lebensmitteln. Dabei wurden am häufigsten Samen und Hülsen von Lupinenpflanzen oral aufgenommen.

Es wurde über 17 Fälle mit leichter und vier Fälle mit mittelschwerer Symptomatik berichtet (Schweregrad (PSS) 2 (mittlere Symptomatik): 2 x Sud von Samen, 1 x Joghurt, 1 x Kontakt mit Pflanzensaft). Am häufigsten wurden Schwindel, Übelkeit mit Erbrechen und Missempfindungen benannt.

Die Altersgruppe, die hier am häufigsten vertreten war, sind Kleinkinder (40 Expositionen), gefolgt von Erwachsenen (27 Expositionen) und Schulkindern (17 Expositionen).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei Extrapolation der berichteten Fälle von vier GIZ auf die mögliche Anfragenzahl aller GIZ (geschätzt 320 Anfragen) eine deutliche Zunahme zum vorherigen Abfragezeitraum (2010 - September 2015) festzustellen ist. Der Anteil der Expositionen mit Lebensmitteln ist dabei aber nur gering gestiegen, es dominiert weiterhin die Exposition gegenüber Pflanzen. Der Anteil asymptomatischer Fälle ist beinahe gleichgeblieben. Im aktuellen Zeitraum wurden jedoch auch Fälle mit mittlerer Symptomatik (PSS 2) berichtet. Hierbei wurde ein Fall eindeutig mit der Aufnahme eines Lebensmittels (Lupinenjoghurt) in Verbindung gebracht. Darüber hinaus zeigte sich bei zwei Patienten eine leichte Symptomatik (PSS 1, u. a. Schwindel, Übelkeit, Koordinationsstörung) nach Aufnahme von Patties aus Lupinen (vgl. Tab. A2 im Anhang).

Es ist anzumerken, dass die Umfrage nur von einem Teil der GIZ beantwortet wurde und die Datenabfrage retrospektiv erfolgte. Durch die GIZ waren daher nur die Fälle identifizierbar, die das Rumpfwort „Lupine“ in der vom GIZ vergebenen Bezeichnung der Noxen tragen, nicht aber beispielweise lupinensamenhaltige Produkte, die ohne das Rumpfwort Lupine gespeichert sind. Die Datenerfassung erfolgt nach medizinisch/toxikologischen Gesichtspunkten, weswegen bestimmte Details, wie die genaue Artenbezeichnung von Pflanzen, nicht zwingend dokumentiert werden. Die Mehrzahl der Fälle kann von den GIZ nicht nachverfolgt werden. Deshalb entspricht der Schweregrad üblicherweise dem, der zum Zeitpunkt des (letzten) Anrufs erfasst wurde.

Berichte aus der BfR-Falldatenbank (national)

Folgende Fälle von adversen Effekten im Zusammenhang mit einer Exposition gegenüber Lupinen bzw. Lupinenzubereitungen sind dem BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung (BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung-Falldatenbank) für den Zeitraum 2016 – 2021 gemeldet worden:

- Eine weibliche erwachsene Person: Verzehr eines Auflaufs, der mit veganem Käse aus Lupinenmehl überbacken wurde. Hier kam es zu ausgeprägten gastrointestinalen Beschwerden (Erbrechen, Durchfall), Kopfschmerzen (BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung: Einstufung mittlerer Schweregrad). Weitere Personen, die das Gericht ebenfalls verzehrt hatten, zeigten keine Symptome.

- Zwei Personen (Mutter und Tochter (13 Jahre)): Verzehr von Süßlupinenschrot in Gemüsegericht. Ein unangenehmer Geschmack fällt auf. Tochter: kurzzeitiges Erbrechen (BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung: Einstufung leichter Schweregrad), Mutter: starkes Erbrechen und Kopfschmerzen über mehrere Tage (BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung: Einstufung mittlerer Schweregrad). Lupinenschrot wurde durch das BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung untersucht: die Probe wies einen Chinolizidinalkaloidgehalt knapp über dem von diversen Staaten festgelegten Maximalwert von 200 mgkurz fürMilligramm/kgkurz fürKilogramm Chinolizidinalkaloide für Lupinenprodukte auf. Die ausgeprägte gastrointestinale Symptomatik lässt sich durch den gemessenen Chinolizidinalkaloidgehalt nicht erklären.

- Bei der Vorstellung der oben aufgeführten Fälle im Rahmen der Sitzung der BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung-Kommission „Bewertung von Vergiftungen“ im November 2021 wurde das BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung über einen weiteren Fall mit mittelschwerer Symptomatik unterrichtet, bei dem versehentlich das Wasser, das zur Entbitterung von weißen Lupinen verwendet wurde, getrunken wurde (hierbei handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen Fall, der auch von „GIZ 1“ in Tabelle A2 im Anhang übermittelt wurde).

- Berichte aus freier Literatursuche (international)

- Das BfRkurz fürBundesinstitut für Risikobewertung hat für den Zeitraum 2017 bis Juli 2024 Berichte zu Vergiftungsfällen bzw. Fällen mit adversen Effekten, die im Zusammenhang mit dem Verzehr von lupinensamenhaltigen Lebensmitteln und Lupinensamen stehen, recherchiert und Details der identifizierten Berichte nachfolgend aufgelistet.

- 63-jähriger Mann und seine Frau: Verzehr von etwa 300 mlkurz fürMilliliter bzw. 100 mlkurz fürMilliliter Wasser, in dem über mehrere Stunden Lupinen (aus Ecuador) eingeweicht wurden. Mann erbricht mehrmals 15 Minuten nach Verzehr. Mehrfache Vorstellung in der Notfallstation begründet durch plötzliches Auftreten und wieder Abklingen verschiedener Symptome des anticholinergen Syndroms (Beschwerden beim Wasserlassen, Verwirrtheit, Halluzinationen, Blähungen, trockene Haut, geweitete Pupillen) zu unterschiedlichen Zeitpunkten bis zu 15 Stunden nach Exposition. Frau zeigt vergleichbare Symptomatik (Veränderung Sehkraft, Angstzustand, Verdauungsbeschwerden, Schwindelgefühl, Übelkeit, Schwäche). Symptomlosigkeit beider Personen nach 24 Stunden. Labormessung der Lupanin- und Sparteingehalte in der Expositionsquelle und den Patientensera (2 Stunden nach Exposition): Einweichwasser: 3,1 mgkurz fürMilligramm/mlkurz fürMilliliter Lupanin, 0,89 mgkurz fürMilligramm/mlkurz fürMilliliter Spartein; Serum Mann: 170 ng/mlkurz fürMilliliter Lupanin, < 1 ng/mlkurz fürMilliliter (LODkurz fürLimit of detection (Grenze der Nachweisbarkeit)) Spartein; Serum Frau: 71 ng/mlkurz fürMilliliter Lupanin, < 1,3 ng/mlkurz fürMilliliter Spartein. Laut Autoren gibt es einen Zusammenhang zwischen der Schwere der Symptome und den gemessen Serumgehalten (Likurz fürLithium et al. 2017).

- Einjähriger Junge (möglicherweise aus Peru): Aufnahme eines unverarbeiteten und rohen Lupinensamens (L. mutabilis Sweet, „chocho“) 3 Stunden vor Einweisung ins Krankenhaus. Erstsymptome: Akute Atemnot im Schlafzustand, bläuliche Verfärbung um den Mund, starker Husten. Endoskopie: Lupinensamen im Magen(-eingang). 6 Stunden nach Einweisung: Bewusstseinsveränderung, flache Atmung, Pupillenweitstellung und trockene Schleimhäute, aufgeblähter Bauchraum. Nach 24 Stunden verbesserter mentaler Status; nach 48 Stunden wässriger Stuhl einhergehend mit Elimination des Samens, keine neurologischen Anzeichen; nach 72 Stunden Entlassung (Flores-Pamo et al. 2018).

- 48-jähriger Mann (Argentinien): Aufnahme von homöopathischem Arzneimittel gegen Osteoarthritis mit vermutlich hohen Mengen an L. mutabilis. Symptome (nach 6 Stunden) bei Einweisung in die Notaufnahme: übermäßige Pupillenweitstellung (bilaterale hyporeaktive Mydriasis), Sehunschärfe, Schwindel, Palpitationen. Nach 12 Stunden normale Pupillenweitstellung (symptomlos) (Alessandro et al. 2017).

- 56-jährige Frau (aus Italien, Fall in Frankreich): Verzehr von zwei Handvoll Lupinensamen (unvollständig verarbeitet). Symptome nach einer Stunde: Übelkeit, Erbrechen, Schwindelgefühl, Sehunschärfe, Mundtrockenheit. Nach 7 Stunden Kontakt zur Notaufnahme, Einweisung, Hydrierung und Entlassung nach einigen Stunden (Schmitt et al. 2019).

- 38-jähriger Mann (Frankreich): Verzehr von Kochwasser von Lupinensamen. Symptome nach 3 Stunden: Erbrechen, Schwindelgefühl, Sehunschärfe, Harnretention. Einweisung in die Notaufnahme nach einigen Stunden: Anurie wird mit intravenös verabreichter Flüssigkeit und Katheter behandelt. Entlassung (symptomlos) am nächsten Tag. Keine medizinische Vorgeschichte bekannt (Schmitt et al. 2019).